À l'horizontale

Où il sera question de fatigue chronique, du repos comme résistance, de rendez-vous nocturnes, d'une rencontre qui a attendu le bon moment et d'une expo ratée.

D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours adoré dormir. Peut-être qu’un·e fact-checker aguerri·e m’opposerait des matins réveillée aux aurores pour jouer aux Barbies, mais ce temps béni n’a pas duré longtemps. Je me rappelle de la première fois où j’ai dormi jusqu’à 13h : c’était un 1er janvier, je devais avoir 7 ou 8 ans. La veille, avec mes sœurs, on avait bu du Coca et regardé le feu d’artifice sur les Champs Elysées à la télé chez des ami·e·s de mes parents, et je m’étais couchée bien après minuit. Quand mes parents sont venu·e·s me réveiller, ma mère m’a annoncé l’heure et je n’en revenais pas. 13h ! Je me suis sentie grande.

Le temps passant, je me suis mise à me coucher de plus en plus tard : pour finir un devoir de maths, pour écouter une émission de radio libre (j’étais une originale qui préférait Barth sur Europe 2 à Difool sur Skyrock, autant vous dire que j’étais larguée le lendemain matin à la récré), pour écrire sur mon Skyblog. Et quand, après quelques heures de sommeil seulement, mon radio réveil sonnait pour que j’aille prendre le bus, ça piquait. J’ai découvert le bonheur des grasses mat’ le week-end et pendant les vacances (au grand dam de mes parents) et je n’ai plus arrêté.

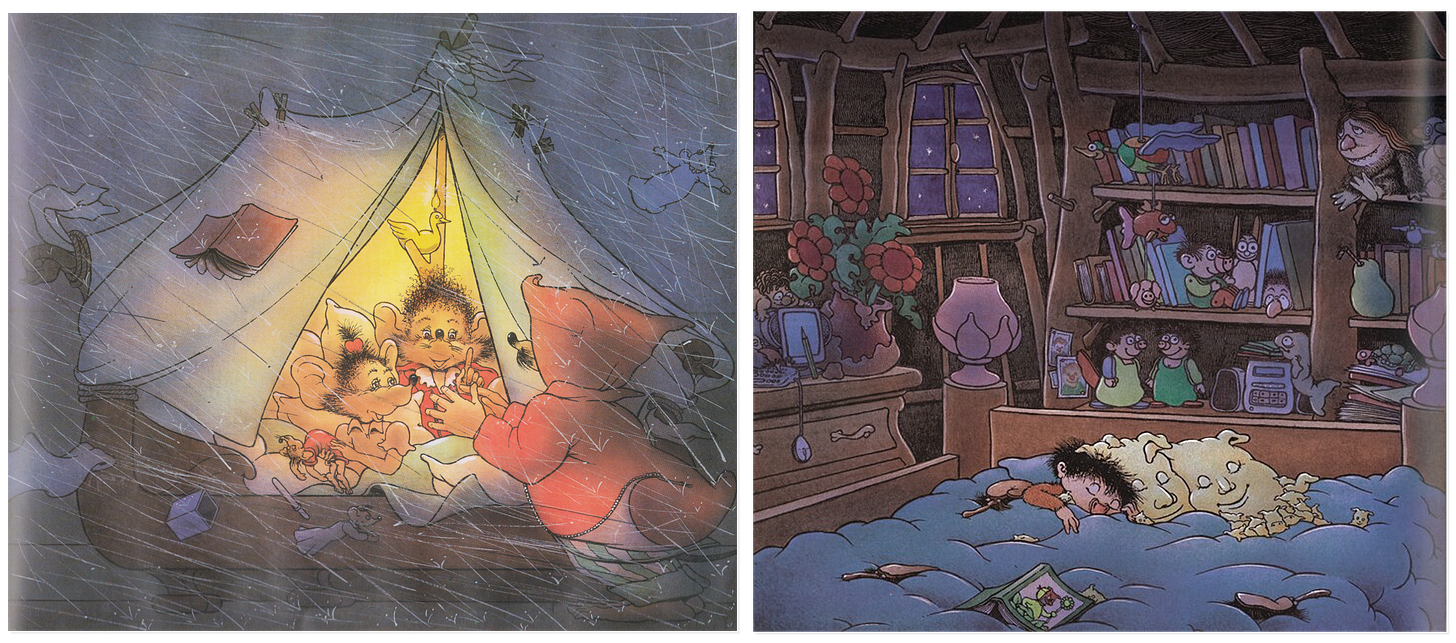

C’est bien simple, j’adore dormir. Ne serait-ce que voir une image de lit ou y penser m’apaise instantanément et me procure une seule envie : me glisser dedans. J’ai grandi avec les albums de Claude Ponti qui représente toujours les chambres et les lits comme des endroits merveilleux : des cocons enveloppants où il ne peut rien nous arriver.

Un de mes livres d’enfance préférés, c’est La Tempête, écrit par Florence Seyvos et qu’il a illustré. Une grosse tempête s’annonce et menace la maison de Clarisse et ses parents. Alors toute la famille se réunit dans le lit de Clarisse, construit un bateau-tente ultra confortable, attache les meubles de la maison aux pieds du lit et iels se collent toustes les un·e·s aux autres dans ce refuge. Son papa amène même des jeux, une radio, du chocolat chaud et des tartines beurrées. Pendant la tempête, leur maison est ravagée et leur embarcation vogue sur l’eau déchaînée, mais elleux n’en ont que faire : iels sont ensemble, au chaud, dans un abri confortable. Au matin, la tempête est partie. Le lit vogue sur une eau calme, les meubles sont toujours accrochés et la famille est saine et sauve, en plus d’avoir vécu une chouette aventure.

Pas besoin d’être ma psy pour comprendre pourquoi j’aime autant le confort des lits et dormir : ils me renvoient à l’enfance, à la douceur enveloppante du foyer, au sentiment rassurant qu’avec mes parents, il ne peut rien m’arriver. Et ils me renvoient même peut-être à l’utérus maternel (eh ouais Freud, moi aussi je peux le faire).

J’ai toujours aimé dormir, mais je déteste me réveiller (à part le matin de Noël, of course). Au-delà du désagrément de quitter le confort du lit et le bien-être du sommeil, je vis dans ces moments-là de vrais expériences de désespoir : le monde dehors me semble hostile, j’ai l’impression que je n’arriverai jamais à vivre comme tout le monde et que je suis inadaptée. Souvent, il suffit que je dorme quelques heures de plus et ces idées noires passent, mais ça ne les empêche pas de revenir.

J’avais peur d’être folle, mais j’ai lu, dans le numéro « Pourquoi sommes-nous si fatigués ? » de Le 1 hebdo, un entretien avec le docteur en neuro-sciences et psychiatre Patrick Lemoine qui m’a rassurée. Selon lui :

« La fatigue matinale s’apparente à une forme mineure de dépression. »

Et selon une étude de l’INSEE qu’il cite aussi, on observe davantage d’accidents de voiture, d’infarctus et de tentatives de suicide le lundi matin !

Pour tout vous dire, je ne me suis pas sentie en forme depuis 2017. C’est l’année où j’ai obtenu mon premier CDI, et à peine ma période d’essai terminée, j’ai commencé à souffrir de maux de tête très violents et à très mal dormir. J’ai vérifié un paquet d’éventuels problèmes (les yeux, les dents, les vitamines, les migraines, l’apnée du sommeil…) et fait tous les examens possibles. La neurologue qui a vérifié mon IRM a déclaré que je souffrais de céphalées de tension et m’a donné pour seul conseil de :

« me détendre ».

J’ai essayé la méditation sans succès (quand je ne pense à rien, ça laisse toute la place à la douleur) et ma découverte du yoga avec une prof certes sympathique mais complètement Australienne (avec des cours en anglais donc) ne m’a pas permis de

« me détendre ».

Accompagnée de ma douleur et de ma fatigue chronique, je réussissais quand même à vivre une vie plus ou moins “normale” : j’avais enfin trouvé un sport qui ne me donnait pas l’impression de faire du sport (le hula hoop fitness, MA VIE), je faisais du vélo, j’habitais en couple, je partais en vacances, je voyais mes ami·e·s, je faisais la fête…

Et puis j’ai commencé un boulot, ma meilleure et ma pire expérience professionnelle, qui m’a ÉPUISÉE. C’était très stimulant intellectuellement, j’étais passionnée par ce que je faisais, tellement que je ne sentais plus la douleur ni la fatigue. C’était l’année du Covid et du premier confinement, et j’ai complètement oublié que j’avais un corps : je passais ma vie en pyjama, vautrée sur mon lit ou sur mon canapé, à boire du Coca Zéro dès le matin pour avoir de l’énergie, à manger n’importe quoi juste pour que la machine continue à fonctionner.

Vous vous en doutez, on ne peut pas tenir indéfiniment à ce rythme : j’ai fait un burn-out et j’ai arrêté de travailler.

La première chose qui m’a fait me dire que quelque chose clochait (et que peut-être j’étais autre chose que fatiguée), c’est quand j’ai commencé à faire des siestes 2h seulement après m’être réveillée de ma grasse matinée.

Je devais me remettre à travailler mais je m’en sentais incapable : imaginer qu’on attende à nouveau quelque chose de moi me donnait envie de disparaître. Dès que je pensais à l’avenir, j’avais subitement envie de dormir. Et plus je dormais, plus j’étais fatiguée. Rapidement, le quotidien m’est devenu tellement insupportable que dormir était le seul moyen de m’en extraire. Pendant que les autres vivaient et travaillaient, j’oubliais que j’étais incapable de faire de même en m’enfonçant dans le sommeil. Je m’anesthésiais, j’éteignais mon cerveau pour quelques heures, j’essayais d’oublier que j’existais. À chaque coucher du soleil, je célébrais : encore une journée passée. Parfois, le soir, je voyais des ami·e·s, épuisé·e·s par leur travail et/ou leurs enfants. Je me sentais atrocement coupable: moi j’étais épuisée d’avoir dormi, épuisée d’être en vie.

Aujourd’hui, je vais mieux – je retravaille depuis presque 2 ans, j’ai un moral globalement bon, j’ai des projets, j’écris – mais seulement dans ma tête : mon corps continue de souffrir et je suis tout le temps fatiguée.

Ma fatigue est chronique : peu importe le nombre d’heures que je dors, je suis fatiguée. Je baille et je me traîne toute la journée. La semaine, j’essaye de prévoir le moins de choses possibles en soirée, et dès 21h je rêve de mon lit. Le week-end, je dors le plus possible et je ne fais rien le dimanche (et si j’essaye de me forcer à prévoir des choses chouettes, je les annule au dernier moment). Quand mes sœurs ou ma mère viennent me voir à Paris, je ne suis pas capable de passer 2 jours à crapahuter dans la ville (alors que je l’étais avant). Je pars en vacances seule car je ne veux imposer mon rythme ralenti à personne (sauf ma sœur Clémence, merci d’être là 💛) et je passe beaucoup de temps allongée à l’intérieur, même quand je suis dans des destinations paradisiaques. Je fais la grasse matinée, la sieste, et je me couche tôt. Souvent, même penser à faire des choses me fatigue d’avance.

Finalement, entre le confinement et la dépression, je me suis habituée à vivre à l’horizontale : toujours allongée, toujours en pyjama, passant de mon lit à mon canapé, sous ma couette. Je ne supporte plus la contrainte de porter des vêtements à l’intérieur, ni de m’asseoir à mon bureau (ou à la table à manger quand j’en avais une). Si on faisait une cartographie de l’occupation de mon appartement, il n’y aurait que mon lit, mon canapé, le frigo, le lavabo, les toilettes et la douche.

Quand j’y réfléchis, j’ai toujours passé beaucoup de temps dans mon lit. Déjà ado, malgré mes DEUX bureaux, j’écrivais toutes mes dissertations sur mon lit (un matelas par terre parce que j’étais tellement COOL). J’aime manger au lit, lire au lit, travailler au lit, regarder des trucs au lit. Certes ça me flingue le dos, mais j’ai l’impression que c’est cette douceur moelleuse qui m’aide à vivre.

Une de mes artistes préférées, Sophie Calle, a beaucoup travaillé autour de la figure du lit. Pour sa première œuvre, Les Dormeurs, elle invite des inconnu·e·s à venir dormir dans son lit en se relayant toutes les huit heures, afin qu’il soit occupé en permanence pendant huit jours. Elle les prend en photo toutes les heures et leur pose des questions sur leur rapport au sommeil. Elle installe aussi son lit au sommet de la Tour Eiffel pendant la Nuit blanche 2002 en invitant les gens à venir lui raconter des histoires pour l’empêcher de s’endormir (Chambre avec vue). Enfin, elle n’hésite pas à envoyer son lit à un homme au cœur brisé à San Francisco (qui a émis le souhait de dormir dans ses draps pour soigner sa peine d’amour), avec pour consigne de le lui renvoyer quand il ira mieux (Voyage en Californie).

Si le lit peut être un endroit de créativité, c’est aussi parce que certaines personnes n’ont pas le choix de le quitter : qu’elles soient paralysées, qu’elles souffrent de douleurs/fatigue chroniques ou d’anxiété sociale, garder le lit est un moyen de survie et un endroit où créer malgré tout.

Je pense à ces photos de Colette écrivant dans son lit, de Frida Kahlo et de Henri Matisse peignant depuis leur lit, le corps broyé par un accident ou empêché par les douleurs de la vieillesse.

Je pense aussi à cette Néo-Zélandaise souffrante d’agoraphobie, qui voyage et prend des photos grâce à Google Street View, sans quitter son appartement (j’aime à me dire qu’elle le fait parfois depuis son lit).

Mais c’est aussi une des difficultés de souffrir de douleur et de fatigue chroniques : ce sont des handicaps invisibles, et même en parler n’aide pas les bien portants à comprendre l’intensité de ce que l’on vit. Car tout le monde est fatigué, tout le monde a parfois mal à la tête.

Comme le disent Jennifer Bélanger et Martine Delvaux dans Les allongées :

« Non, la douleur chronique ne tue pas, non, ce n’est pas une atteinte fatale, mais oui, elle peut causer dépression et anxiété, rapprocher du désespoir, effacer la ligne d’horizon, rendre l’avenir insensé, et entre la crise climatique et la douleur chronique, ces états de fait qui sont objets de déni, nous construisons un pont sur lequel se trouvent des femmes. »

Même si ma fatigue chronique m’empêche de jouir de la vie comme je le voudrais et de profiter de toutes les interactions sociales que l’on me propose, je sais que je suis privilégiée : j’ai la possibilité de faire du télétravail, mon employeur est compréhensif, et je ne risque pas de me faire licencier parce que je ne suis pas en forme, ou absente.

Ce qui n’est pas le cas de tout le monde et notamment des plus précaires, qui cumulent des boulots physiques éreintants, des horaires élastiques et des durées de transport à rallonge.

Un article de la revue Sleep affirme qu’aux États-Unis, un·e personne noir·e a cinq fois plus de risques qu’un·e personne blanche de souffrir du manque de sommeil. En réponse, le duo d’artistes Navild Acosta et Sosa lancent les Black Power Naps, des siestes collectives réservées aux visiteur·euse·s afro-américain·e·s du MoMa, installé·e·s sur des matelas et des coussins au milieu des œuvres. Iels interrogent : « How can we dream if we don’t sleep ? ».

La chercheuse Capucine Rauch constate, en se basant sur les enquêtes Emploi du temps réalisées par l’Insee, que nous ne sommes pas égaux et égales face au sommeil, en fonction de notre genre et de notre catégorie socio-professionnelle. Selon les horaires et l’impact physique du travail, les temps de trajet, les tâches domestiques, ou encore la gestion des enfants, nous ne bénéficions pas toustes de la même quantité et qualité de sommeil, et ces inégalités se répercutent sur la santé.

Quand on écoute les spécialistes, il faudrait dormir « 6 à 8h par nuit » pour être en forme. Mon amie Cyrielle a partagé il y a quelques temps sur Instagram une vidéo d’une femme qui expliquait que ce chiffre venait d’études faites sur les hommes, mais que les femmes auraient plutôt besoin de 8 à 10h par nuit ! Elles souffriraient aussi davantage du manque de sommeil que les hommes (stress accru, maladies cardiaques et diabète de type 2).

Il est pourtant socialement valorisé de dire que l’on dort peu, et ça l’est nettement moins de dire que l’on a besoin de beaucoup de sommeil. Preuve en est nos politiques qui se vantent de ne dormir que quelques heures par nuit (et la presse unanime d’en être admirative).

Comme le dit le psychosociologue Philippe Zawieja dans le numéro « Dormir : où est passé notre sommeil ? » de Le 1 hebdo :

« On a une lecture moralisante de la fatigue comme un défaut de volonté qui peut mener à la paresse, ce qui conduit à cacher ou invisibiliser sa fatigue. Cette lecture se retrouve plus tard dans l’image de la dépression, souvent perçue comme un aveu de faiblesse. »

Pourtant, se reposer est éminemment politique : ne rien faire c’est aussi ne rien produire, ne rien consommer (le cauchemar du capitalisme). C’est refuser que notre temps soit toujours rentable et productif. Comme le dit la poétesse et activiste Tricia Hersey (qui organise elle aussi des siestes collectives), « Rest is resistance ». Ne rien faire, se reposer sont des actes militants et même révolutionnaires.

Mais évidemment, se reposer c’est prendre le risque de rater des choses. C’est décider de ne pas subir le FOMO. C’est choisir son bien être, accepter qu’on ne peut pas être partout et qu’on ne peut pas tout faire.

Quand je ne fais rien le vendredi soir, quand je passe mon week-end à dormir, je ne culpabilise pas. J’arrive même parfois à trouver ça cool : je suis dans un endroit confortable, je peux lire, dormir et manger des trucs chouettes. Ma propre compagnie ne m’angoisse pas, elle me fait du bien. Mais je me demande si c’est parce que j’ai changé, ou seulement parce que j’ai vieilli, si mon moi plus jeune me jugerait.

J’aime dormir (et j’ai la chance de rarement faire des insomnies), mais avec la dépression, j’ai découvert le sommeil triste, celui qui n’est pas agréable, celui où je me force, celui qui m’anesthésie. Il arrive qu’il pointe encore le bout de son nez, parfois.

Rester allongée ne m’aide pas toujours à aller mieux : même si j’ai l’impression que le confort soulagera mon corps endolori et que dormir me rendra moins fatiguée, je me flingue le dos et je repousse parfois tellement de fois le réveil que je rate des occasions chouettes ou que j’annule des invitations où j’aurais aimé aller.

Même si je suis au clair avec mon besoin de sommeil supérieur à la moyenne, j’en ai marre d’avoir le corps en miette et la résistance à l’effort d’un bébé lamantin (désolée pour les bébés lamantins, vous êtes supers).

Est-ce que je retrouverai un jour un rapport sain au sommeil ? Est-ce que je me sentirai à nouveau en forme ? Est-ce que ce sera socialement autorisé de faire moins de choses ?

Je l’espère. En attendant, je vais retourner faire la sieste.

Dans cette rubrique, je vous raconte les coulisses de la newsletter, les œuvres qui m’ont aidée à l’écrire et les étapes par lesquelles je suis passée. Promis, vous saurez TOUT.

1– Les allongées, ce sont les deux autrices québécoises, Jennifer Bélanger et Martine Delvaux. Souffrant toutes les deux de douleurs (et de fatigue) chroniques, elles s’entourent de femmes – écrivaines, artistes, amies, mères, filles, amantes et soignantes –, et rendent hommage à la vie horizontale des accidentées, des endolories, des insomniaques, des rêveuses et des survivantes. Elles résistent devant un monde qui a préféré voir en elles des paresseuses, des martyres, des hystériques, des menteuses, des plaintives, des folles. C’est un livre court constitués de fragments encore plus courts, c’est plein de références, très beau et très juste.

2– Le 1 hebdo est un journal papier qui traite chaque semaine une question d’actualité avec plusieurs regards. C’est une grande feuille de papier pliée en huit (oui, il faut un peu de place pour le déplier) où alternent interviews, articles et recommandations culturelles. Vous pouvez le trouver en librairie ou sur leur site, tous les anciens numéros sont disponibles à la vente. Pour cette newsletter, j’ai lu trois de leurs numéros : « Pourquoi sommes-nous si fatigués ? », « Dormir : où est passé notre sommeil ? » et « Pourquoi avons-nous la flemme ? ». Je recommande !

3– J’ai flashé sur Tricia Hersey en lisant le nom de son compte Instagram : The Nap Ministry. Comme je ne suis pas complètement fluent in english et que j’évite autant que possible les églises, je n’avais pas saisi que le mot “ministère” pouvait avoir plusieurs sens. Pour moi, elle était Ministre de la sieste – de la même manière que je me suis auto-nommée à la tête d’un Tumblr appelé “Ministère de l’ennui” circa 2012, pendant un stage où je ne faisais pas grand chose – et je trouvais ça trop cool. C’est quand j’ai commencé à lire qu’elle se considérait plutôt comme une Nap Bishop – “évêque de la sieste” pour les LV1 allemand – que j’ai compris la dimension légèrement religieuse de la chose. Bon après, vous me direz, j’aime tellement la sieste que je veux bien que ce soit ma religion. Mais quand j’ai lu son manifeste Rest is Resistance, j’ai un peu été saoulée par toutes les références à Dieu et au fait qu’on soit des êtres divins (ce qui nous donne donc, selon elle, le droit de nous reposer) mais je trouve son propos et son travail assez singuliers pour ne pas m’arrêter à ça. À travers son activité de poétesse et d’artiste performeuse, elle défend que le repos est politique, et qu’il s’agit d’une question de justice sociale et raciale. Depuis plus de 10 ans, elle prône le sommeil comme réparation et organise des siestes collectives. J’ai trouvé son manifeste parfois répétitif, un peu trop porté sur le religieux, manquant d’une véritable analyse sociologique, et à certains endroits un peu trop proche du développement personnel pour moi. Mais sa démarche est originale et éminemment politique, et son histoire (ainsi que celles de sa famille) expliquent son envie de voir le repos comme une résistance à l’exploitation, au sexisme et au racisme.

4– Autant vous le dire tout de suite : je n’ai pas terminé I Didn’t Do the Thing Today – On Letting Go of Productivity Guilt de Madeleine Dore. Pas parce que ce n’était pas bien, mais plutôt parce que ce n’était pas ce que je pensais. En lisant le titre (que j’adore !) et le résumé, je m’attendais à une véritable critique de la productivité et de la culpabilité de ne pas faire les choses, et à un éloge de la procrastination. Que nenni. Il s’agit plutôt de conseils sympatchiques – venant d’interviews menées avec de nombreux·ses artistes et créateur·ice·s par l’autrice pour son projet Extraordinary routines – pour gérer sa productivité au quotidien, ne pas se flageller de remettre au lendemain et trouver sa manière de fonctionner, même si elle est en dehors des normes et des miracle mornings. Comme j’avais beaucoup de choses à lire ce mois-ci et que je me suis rendue compte qu’il ne cadrait pas vraiment avec ce que je voulais raconter dans cette newsletter, je me suis autorisée à ne pas le terminer. Mais je le garde sous le coude – et je vous en parle au cas où ça vous intéresserait – pour le jour où je me lancerai PEUT-ÊTRE en freelance : je crois que j’aurai bien besoin de conseils pour arrêter de faire des nuits blanches pour écrire la veille d’un rendu. ;)

5– J’aime beaucoup le podcast Encore Heureux de la journaliste et autrice Camille Teste, et j’avais adoré écouté l’épisode « Sommes-nous condamné·es à être toujours fatigué·es ? » quand il est sorti, au printemps dernier. Accompagnée du psychiatre Daniel Batoula, elle reçoit Capucine Rauch, chercheuse en sociologie. Ensemble, iels se demande s’il existe, en 2024, des gens qui pètent la forme ? Qui ne répondent pas « un peu fatigué·e mais ça va » quand on prend de leurs nouvelles ? Quel est le rôle de notre société libérale et du capitalisme dans notre fatigue permanente ? Peut-on être fatigué·es et épanoui·es quand même ? La fatigue impacte-t-elle vraiment notre santé mentale ? Et existe-t-il des façons de se construire des vies plus reposantes ? À écouter d’urgence (enfin, après avoir fait une sieste).

6– Attention : ce livre divise. Certain·e·s adorent, d’autres détestent. Je fais clairement partie de la Team n°1 puisque j’avais déjà chroniqué ce livre sur Anatomie d’une dépression, et je ne résiste pas à réitérer pour l’occasion. Dans Mon année de repos et de relaxation de Ottessa Moshfegh – publié aux éditions Fayard, traduction de Clément Baude –, l’héroïne n’a pas de nom. Ce qu’on sait c’est qu’elle est une jeune adulte au début des années 2000, qu’elle habite dans un luxueux appartement de l’Upper East Side, qu’elle est mince-belle-et-blonde, riche et diplômée de l’université Columbia, et qu’elle adore 3 choses dans la vie : les cafés crème, Whoopi Goldberg et dormir. Elle aime tellement dormir que, non contente de faire des siestes sur son lieu de travail (une galerie d’art branchée de Chelsea, d’où elle finira par se faire virer), elle absorbe des cocktails d’anxiolytiques, benzodiazépines et autres somnifères pour son grand projet : dormir pendant un an, sans rien faire ni ressentir, et se réveiller en étant renouvelée, ressuscitée. Et si à son réveil la vie n’en vaut toujours pas la peine, elle y mettra fin. Parce que malgré tous ses privilèges et son détachement apparent, l’héroïne est ravagée par le malheur et l’angoisse : elle essaye de surmonter la mort de ses parents qui n’ont jamais été très aimants et projette sa haine d’elle-même sur sa meilleure amie envahissante, Reva, et sur son ex maltraitant, Trevor. Je préfère vous prévenir tout de suite : il ne se passe rien ou presque dans ce livre, à part une litanie de noms de médicaments, une psy lunaire qui oublie tout ce que lui disent ses patient·e·s, une succession de visionnages en VHS de films des années 1980 (avec Whoopi Goldberg donc), beaucoup de cafés bus et de glaces fondues avalées, une héroïne qui fusionne avec son canapé, qui commande de nouveaux vêtements plutôt que de laver les siens, qui sort en pyjama et pantoufles se ravitailler à l’épicerie du coin de la rue et qui décide qu’après une année passée à dormir, elle ira bien et pourra recommencer sa vie. J’ai adoré ce que ce livre dit du sommeil comme refuge et comme anesthésie de la vie, j’ai aimé que cette héroïne ne soit pas franchement aimable, et j’ai aussi beaucoup ri. Youpi.

AJOUT DE DERNIÈRE MINUTE

En scrollant dans mon dossier de captures d’écran sur mon téléphone (riche de 11 266 images)(oui, je dois faire du tri) pour trouver des mèmes sur la fatigue pour illustrer cette newsletter, j’ai retrouvé la référence d’un livre (enregistré en 2021) que j’avais complètement oublié et qui était pourtant exactement dans la thématique de ce mois-ci : Pour une résistance oisive – Ne rien faire au XXIe siècle de l’artiste pluridisciplinaire Jenny Oddell. C’est un essai poétique et documenté , best-seller aux US et recommandé par Barack Obama himself, qui questionne et valorise le fait de ne rien faire dans des vies phagocytées par la productivité et les réseaux sociaux. Je suis certaine que cette lecture aurait été parfaite pour nourrir mon texte, et j’ai trop les boules d’être passée à côté.

Dans cette rubrique, je donne la parole à l’intimité de quelqu’un·e d’autre que moi, à d’autres vies que la mienne. Chaque mois, je lance un appel à participations sur mon compte Instagram en indiquant la thématique de la prochaine newsletter, et je recueille des témoignages via un formulaire anonyme. J’en choisis un (c’est souvent difficile, pardon à celleux qui me font la gentillesse de se confier et à qui je ne donne pas suite !), je le digère, je pose parfois quelques questions supplémentaires, puis j’écris ma version, ce que j’en ai compris, ce qui m’a touchée, ce que j’en ai gardé. Ce mois-ci, voici l’histoire de Mathilda.

Longtemps, Mathilda a été insomniaque. Les heures passaient sur le radio-réveil et le sommeil ne venait toujours pas. Son cerveau tournait en boucle, son corps ne trouvait pas le repos, ses yeux la brûlaient de fatigue… Au bout de 3 ou 4h, elle finissait par sombrer, épuisée, pour devoir se réveiller peu après et commencer une nouvelle journée. Elle a tout essayé pour l’aider à trouver le sommeil : la relaxation, les tisanes nuit calme, et même l’ASMR. Sans succès. Jusqu’à ce qu’elle se mette à fumer des joints pour dormir, et que ça marche.

Jusque là, Mathilda n’avait jamais été une grande consommatrice de substances illicites : elle vient d’une famille non fumeuse et n’avait jamais fumé de cigarettes régulièrement. Le pétard – comme elle dit – est apparu dans son paysage à la vingtaine, dans l’école d’art où elle étudiait la photo et où les joints circulaient de manière banale. Quand elle a tiré sur le premier, elle a apprécié l’état tranquille et léger dans lequel elle s’est trouvée. Peu après, elle a rencontré son compagnon, intermittent du spectacle, qui en consommait déjà, et le pétard s’est doucement intégré à leur quotidien. Comme pour toute substance addictive, les doses ont augmenté au fur et à mesure et sont devenues la carotte des tâches pénibles du quotidien : « un pétard et je taille la haie », « un pétard pour oublier ma journée »…

Mais son pétard préféré, c’était celui pour aller enfin se coucher : seule, dans son jardin, dans la nuit noire, à écouter les bruits lointains de la ville en contemplant les étoiles. Été comme hiver (emmitouflée dans sa couette), elle s’est mise à adorer ce moment de calme, en tête à tête avec elle-même, bercée par la certitude que le sommeil allait bientôt arriver. Cette parenthèse nocturne était l’occasion de prendre une revanche sur son quotidien et son boulot alimentaire intense, un moment de silence à la lueur de la lune pour qu’enfin, une partie de sa journée lui appartienne.

Les années passant, Mathilda et son compagnon ont eu envie d’avoir un enfant. Pour anticiper la difficulté du sevrage, elle a tenté de diminuer sa consommation de pétards sans y parvenir : elle s’est retrouvée dévorée par l’envie d’en fumer un maximum avant qu’il ne faille arrêter. Ce n’est que devant le médecin, lorsqu’il lui a fait une ordonnance pour une consultation en addictologie, qu’elle a réalisé avec honte qu’elle était passée “de l’autre côté”, qu’elle était devenue accro.

Et puis Mathilda est tombée enceinte, et là, l’arrêt s’est imposé naturellement : comme sur un interrupteur, elle a appuyé sur OFF et l’envie lui est passée. Plus de pétards, mais plus de rendez-vous nocturnes dans son jardin non plus (avec une verveine, ça ne rend pas pareil).

Depuis que sa fille est née (et que les nuits sont devenues aussi chaotiques qu’aléatoires), Mathilda n’a plus de problèmes d’insomnie : dès qu’elle le peut, elle s’endort. Comme un bébé.

Au Panthéon de mes artistes préférées, il y a Albertine Meunier et son projet My Google Search History dans lequel elle compile TOUTES ses recherches Google depuis 2006, qu’elle donne à voir au public à travers des expositions et des éditions (et on peut même les consulter en temps presque réel ici). Pionnière de l’art numérique, elle a compris avant tout le monde (et avant que Google ne veuille en tirer des profits) le potentiel sociologique et poétique de nos recherches sur internet, et j’adore le portrait en creux de sa vie qu’elle dessine (même si je soupçonne Albertine d’utiliser parfois la navigation privée pour certaines recherches). Quand j’étais au Canada, j’avais pris l’habitude de partager une sélection de mes recherches Google sur mon Tumblr comme prétexte pour raconter certaines anecdotes. En hommage à Albertine et à mon moi de 2014, je poursuis cette démarche ici.

Quand j’ai imaginé cette rubrique, la recherche Google était censée être un prétexte pour raconter une histoire. Cette fois-ci, la recherche ELLE-MÊME fait partie de l’histoire. Au début du mois de novembre, le vendredi 8 très exactement, je me suis installée à mon bureau (traduction : je me suis avachie dans mon canapé) après avoir réussi à m’extirper de mon lit (à 9h59, juste à temps pour pouvoir dire « Bonjour tout le monde » sur la messagerie en ligne de mon travail, particulièrement prisée les jours de télétravail). J’ai ouvert un onglet Google et j’ai tapé « Dorothy Allison ». En lisant les résultats, je me souviens m’être dit « Ah chouette, elle n’est pas morte ». Pour moi, elle faisait partie d’un nuage de noms de femmes, figures américaines de la littérature et du féminisme, lesbiennes radicales (et autres joyeusetés) dont beaucoup sont mortes et que mon esprit confond souvent : Susan Sontag, Monique Wittig, Judith Butler, Audre Lorde, bell hooks, Adrienne Rich… (une nouvelle recherche Google de vérification m’apprend que Monique Wittig est française et née en Alsace, mais s’est expatriée aux États-Unis vers ses 30 ans et y a terminé sa vie)(toutes mes excuses aux Alsacien·ne·s pour cette américanisation intempestive de Monique). Je vois souvent ces noms surgir dans des livres et sur des comptes Insta, je les entends dans des podcasts, et à chaque fois je me dis qu’un jour, il faudra que je me renseigne davantage sur elles, que je lise leurs livres, et que j’arrête de les confondre.

Il y a plus de 5 ans, mon amie Sophie m’a offert un livre de Dorothy Allison, Peau – À propos de sexe, de classe et de littérature, que je n’avais jamais ouvert. Je crois que j’étais un peu rebutée par la couverture que je ne trouvais pas très belle, et j’avais peur que le propos soit trop complexe ou trop radical. Mais il m’a suivi dans mes deux déménagements, et a à chaque fois trouvé sa place dans ma bibliothèque, attendant patiemment que je sois prête à le lire. Ces derniers temps, les mentions à Dorothy Allison semblaient s’accentuer et de lents mouvements tectoniques à l’intérieur de moi-même ont fait que ce vendredi 8 novembre au matin, je me suis dit que le moment était venu pour ma rencontre avec Dorothy Allison : j’ai tapé son nom dans Google et j’ai sorti Peau de ma bibliothèque. Quelques heures plus tard, en scrollant sur Instagram, j’ai appris qu’elle était décédée deux jours avant, le 6, et que la nouvelle venait d’être annoncée. Je ne suis pas une grande adepte des théories sur la synchronicité, mais je me suis dit que, quand même, c’était un signe que j’avais déjà trop tardé. J’ai lu avec avidité les beaux hommages sur Insta, et je me suis plongée dans Peau.

Que vous dire, à part que j’ai adoré ? Ce n’est pas du tout compliqué à lire, c’est beau et c’est puissant. J’ai souligné plein de passages et corné plein de pages. J’ai évidemment été bouleversée par ce qu’elle raconte sur son enfance chez les white trash du sud des États-Unis, sur l’inceste infligé par son beau-père, et sur son engagement militant de féministe lesbienne radicale pro-sexe. Mais j’ai aussi et surtout été conquise par son discours sur l’écriture, sur l’importance des récits honteux et vrais, sur la nécessité d’écrire sur nos peurs, nos bizarreries et nos pulsions. J’ai découvert grâce à elle la romancière lesbienne et féministe Bertha Harris, dont j’ai adoré cette phrase : « Les choses dont vous hésitez à parler sont les choses sur lesquelles vous devez écrire », elle qui était persuadée que pour bien écrire, il fallait accepter de ne pas être une “gentille fille”. J’ai aimé tout ce que dit Dorothy Allison sur l’intérêt d’écrire sur les choses de nos vies que l’on pense “anormales”, parce que « tous les systèmes d’oppression se nourrissent du silence public et de la terrorisation privée ». J’ai aimé sa force de caractère, sa pugnacité dans tout ce qu’elle a entrepris et sa résilience, même si je déteste la valorisation de ce concept : comme si, en plus de vivre des traumatismes et d’en souffrir, on mesurait la valeur des gens à leur capacité à s’en sortir. Enfin, j’ai aimé sa manière d’écrire qui, en plus d’être intelligente, est une claque de beauté et de sensibilité.

Alors voilà, je me suis réveillée un peu trop tard pour vraiment rencontrer Dorothy Allison, mais heureusement, il me reste tous les mots qu’elle a laissés.

Quand il s’agit de créer et/ou d’écrire, j’adore me donner des contraintes qui m’aident à me concentrer et à ne pas partir dans tous les sens. Et en même temps, j’ai toujours un peu envie de sortir du cadre. Alors même si chaque newsletter aura une thématique que j’essaierai de traiter dans presque toutes les rubriques, je m’autorise cet espace “hors cadre” pour vous parler d’un truc qui n’a rien à voir avec la choucroute.

C’est d’abord par un article que j’ai entendu parler de l’exposition L’intime, de la chambre aux réseaux sociaux au Musée des Arts décoratifs : le portrait d’Ariane Grimm, une jeune fille qui a tenu des journaux intimes de ses 7 à ses 18 ans, date de sa mort accidentelle, dans les années 1980. Très créative, elle racontait sa vie dans de nombreux cahiers mais dictait aussi des histoires à ses baby-sitters avant de savoir écrire, puis a multiplié les récits sous toutes les formes : fictions, bandes-dessinées, chansons… En marge de ses journaux, elle dressait aussi des listes (vacances, films vus, vêtements, nourriture), faisait des collections (une mèche de cheveux à chaque visite chez le coiffeur, des spécimens de son écriture pour en voir l’évolution), des comptes minutieux de son argent de poche, des lettres qu’elle s’envoyait à elle-même dans l’avenir. Son décès brutal a marqué un point d’arrêt à cette créativité bouillonnante, mais sa mère n’a eu de cesse d’essayer de continuer à faire vivre son œuvre en la faisant publier, étudier et désormais exposer, par l’entremise de l’APA (l’association pour l’autobiographie et le patrimoine autobiographique) où des bénévoles recueillent, conservent et valorisent les journaux intimes qu’on leur confie.

Je me suis donc précipitée au Musée des Arts déco pour visiter l’exposition qui me semblait faite pour moi. Délestée de 15 € (si on me demande si c’est onéreux, je dirai « ouiiii, c’est onéreuuux »), je me suis engouffrée dans un labyrinthe de salles exigües, aussi bondées que la ligne 13 aux heures de pointe. Quel bonheur de visiter une exposition sur l’intimité dans une foule qui piétine et qui râle ! L’exposition est conçue comme une succession de pièces et de thématiques, en commençant par la chambre (la fameuse chambre à soi), puis la salle de bain (hygiène, maquillage et parfums), l’intime à plusieurs au salon, la sexualité, les réseaux sociaux, la précarité, la surveillance et enfin l’écriture de l’intime. Beaucoup d’objets sont exposés (nous sommes après tout dans un musée de design) et quelques œuvres d’art viennent enrichir la sélection, mais on a souvent l’impression d’être dans un magasin – mention particulière pour la présentation olfactive et visuelle de flacons de parfum : allez plutôt chez Sephora, c’est gratuit !

Si j’ai apprécié certaines œuvres et l’ouverture à toutes les sexualités (ah les photos de Zanele Muholi et les dessins à la plume de David Hockney), je n’ai pas eu la sensation d’apprendre, de découvrir ou d’être touchée par quoi que ce soit. Surtout, c’est en arrivant à la salle sur les réseaux sociaux que j’ai vraiment mis le doigt sur ce qui me gênait : on y découvre un sélection d’influenceur·euse·s qui livrent chacun·e leur conception de l’intime et leur rapport à Instagram. Que ce soit Lena Mahfouf – qui dit tout montrer de sa vie alors que son “authenticité” est bien entendu calculée – ou des couples d’influenceur·euse·s que je ne connaissais pas et dont j’ai oublié le nom – qui se targuent de ne montrer que ce qu'iels veulent et de garder leur « vraie intimité » pour elleux –, l’intime n’est pas interrogé ni questionné. Il n’y a aucune réflexion dans cette exposition, dont les commissaires ont dû estimer qu’il suffisait de MONTRER l’intime pour dire quelque chose dessus. Pourtant, c’est aussi dans cette salle que j’ai lu une réflexion intéressante, celle d’une autre influenceuse, Camille Aumont-Carnel, qui s’interroge :

« C’est quoi l’intime quand ce qui s’y passe nous concerne tous ? ».

J’aurais aimé que l’exposition se poursuive en questionnant davantage le concept de l’intime, et en interrogeant évidemment sa dimension politique. Même la partie sur les journaux intimes m’a laissée sur ma faim : qu’est-ce que ça dit ? Qui sont ces gens ? Qu’apprend-t-on en les lisant ? Pourquoi ne pas parler d’auteurices qui écrivent sur l’intime ? De l’écriture des femmes toujours vue comme intime, quand celle des hommes est considérée universelle ?

Je suis sortie de l’exposition en ayant eu l’impression de survoler le sujet dans une ambiance très désagréable et pour un prix prohibitif. Et finalement, c’est à la boutique-librairie du musée que j’ai croisé deux œuvres qui m’ont intéressée et touchée : l’ouvrage Penser l’intime de l’anthropologue du sensible François Laplantine et les scènes du quotidien dessinées sur céramique (vaisselles, vases et fausses photos) de Capucine Pageron. Deux artistes qui célèbrent le fait de partager l’intime, et reconnaissent sa complexité, sa profondeur et son importance capitale. Merci à elleux.

Nouvelle rubrique pour consigner les retours notables (et partageables) reçus suite à l’édition précédente !

Mon amie Gabrielle (queen des recommandations à chaque newsletter) m’a indiqué l’existence du livre Ambition Monster de Jennifer Romolini (ni elle ni moi ne l’avons encore lu). Jennifer Romolini était une successful woman : belle, blonde, un emploi de rêve dans les médias, un livre à succès, des voyages, un enfant… Et puis un licenciement sans raison lui a fait prendre conscience qu’elle s’était perdue dans le travail et l’ambition, confondant sa valeur avec son job, et que “plus haut” n’était pas toujours “mieux”. Dans l’attente de lire son livre, j’ai lu quelques numéros de sa newsletter et notamment celui intitulé « Why I Write? » dans lequel elle revient sur son manque d’inspiration suite à l’écriture de son livre. Ambition, écriture, syndrome de la page blanche : la boucle est bouclée.

Pas d’autre retour notable à partager (à part ma mère qui m’a signalé quelques fautes d’orthographe, désolée je fais mon max mais comme j’écris toujours à la dernière minute, c’est un peu compliqué de n’en laisser passer aucune), n’hésitez pas à m’écrire pour me partager vos sentiments, vos remarques ou vos réflexions, ça me fait toujours très plaisir !

Vous êtes plus de 800 personnes à lire « La moins bonne version de moi-même » et ça me fait me sentir BEAUCOUP MOINS seule. Merci pour vos retours, merci pour vos partages et merci de me lire ! N’hésitez pas à continuer <3

Bon sang, tout ce que je me dis. Je n'ai jamais été une grosse fêtarde mais depuis quelques années, j'ai un rapport au sommeil plutôt simple : j'ai besoin de dormir et je dors bcp. Ça me fait du bien de me sentir moins seule. Merci pour toutes tes reco, j'essaierai de m'y plonger !

J'aime toujours autant te lire et ce sujet me parle beaucoup ! C'est terrible ce que la dépression et le burn out peuvent générer comme impacts sur le corps, même lorsque l'on en est à peu près sorti ce n'est finalement jamais vraiment le cas car la fatigue elle, reste et est toujours dans un coin. Je suis insomniaque depuis le début de l'adolescence et j'ai toujours trouvé injuste que quelque chose dépeint comme naturel soit si compliqué, je trouve terriblement culpabilisant tous les articles/posts/discours autour de la santé et du fait que le sommeil soit un point majeur pour vivre longtemps et en bonne santé parce que quand dormir c'est compliqué, ce n'est plus juste une question de volonté (qui aurait envie d'être fatigué·e vraiment ?). Et en attendant, sommeil ou pas se reposer c'est chouette et mériterait d'être bien plus mis en valeur : pour pouvoir faire des choses on a besoin de pouvoir avoir l'énergie adéquate, comment espérer l'avoir si l'on n'encourage que le fait de se coucher tard et se réveiller tôt pour produire sans grand but ? Je te souhaite de passer une très bonne fin d'année (il ne reste plus beaucoup de temps) et un doux début de nouvelle année :)