90 % d'égoportraits

Où il sera question de notre usage des selfies, de la quantité de ce que l'on partage de soi, de recherches Google honteuses, de pipi au lit et de mon unpopular opinion sur Sally Rooney.

Longtemps, je n’ai pas osé faire de selfies. Je ne parle pas d’oser les envoyer ou les publier sur les réseaux sociaux, mais vraiment d’en faire. Les raisons sont multiples : je fais partie d’une génération qui n’a pas grandi avec un téléphone qui permettait de faire des photos (#teamunpeuvieille) (bon, ça ne m’a pas empêché de faire des essais avec la webcam de mon ordi ou le retardateur de l’appareil photo, mais disons que c’était moins automatique que pour la Gen Z) mais surtout, à chaque essai, je me trouvais moche, difforme, et moins belle que les autres sur leurs selfies. Devant ce qui me semblait être une incompatibilité physique à en faire, j’ai préféré m’abstenir.

Il y a dix ans, je suis partie vivre une année au Canada, à Montréal, et la question du selfie s’est posée : comment donner de mes nouvelles à mes proches et nourrir le (feu) Tumblr que j’avais ouvert pour y raconter mes aventures ? J’ai opté pour le grain vintage (et automatique) d’un vieux photomaton et pour des égoportraits (oui, c’est la délicieuse traduction de selfie en québécois) arty : ombres et reflets dans les paysages et objets que je croisais.

Finalement, il a fallu que je sois en couple et que mon mec me demande régulièrement de lui envoyer des photos de moi (quand on était séparés géographiquement, quand je m’étais fait couper les cheveux) pour que je commence à en faire (et, grâce à ses compliments, à me dire que je n’étais peut-être pas si immonde dessus).

Aujourd’hui, même séparée, je continue à faire des selfies de temps en temps, mais je les partage peu. Pas parce que je trouve cet acte égocentrique et superficiel (quoique, ça joue sans doute aussi un peu inconsciemment) mais parce que je continue à me trouver “pas assez belle” dessus, et j’ai parfois l’impression d’être la seule à me trouver moche sur mes selfies : grosse tête, cernes même quand je suis maquillée, double menton, regard vide… Je me rappelle, il y a deux ans, être arrivée avec 2 heures de retard à une soirée déguisée parce que j’avais voulu immortaliser mon costume avec un selfie et qu’aucune des 80 photos prises ne me convenait.

Parfois, je tente des techniques : tourner légèrement mon visage de trois-quarts, mettre mon téléphone en hauteur, ne pas regarder l’objectif et… mettre un filtre. Mais même ça, ça ne suffit pas. Et puis je déteste l’idée de m’habituer à une image fausse de moi-même (j’ai déjà du mal à supporter l’asymétrie de mon visage que je vois toujours dans l’autre sens dans le miroir) et de participer à un grand mensonge collectif. Alors plutôt que de mentir, je m’abstiens.

Je m’abstiens de les partager, mais pas d’en faire. Je fais des selfies que je garde pour moi, pour voir à quoi je ressemble, pour documenter l’évolution de mes cheveux, pour me souvenir d’un moment, pour voir à quoi je ressemble dans les yeux des autres. Car qui va me prendre en photo, si ce n’est pas moi ?

Je pense évidemment à Vivian Maier, cette nanny américaine qui a passé sa vie au service des autres et dont l’immense production photographique n’a été découverte qu’après sa mort, révélant nombre d’autoportraits d’une femme tout au long de sa vie, une femme que personne ne regardait et ne considérait. Je pense aussi à la photographe Carrie Mae Weems et son projet The Kitchen Table, et à ses propos lus dans le bien nommé Selfie de Jennifer Padjemi :

« J’ai commencé à m’utiliser moi très, très, très tôt. {…} J’ai réalisé à un certain moment que je ne pouvais pas compter sur les hommes blancs pour construire des images de moi que je trouverais attrayantes ou utiles ou significatives ou complexes. Je ne peux compter sur personne d’autre que moi pour tenir ma propre promesse ».

Je pense enfin à cette question posée en 2022, sur Twitter : « Mères de famille : on vous prend en photo, vous ? » et à ce post Instagram de Marie Lemeland qui dit :

« On prête au selfie les pires dérives narcissiques, mais pour certain·e·s, c’est le seul moyen d’avoir une photographie qui les représente. C’est devenu mon cas. {…} Je vieillis et personne ne me prend vraiment en photo, sauf parfois ma fille ou mon fils, alors que je voudrais garder des traces de cette vie-là dans laquelle je serais sujet, et pas uniquement la fille chargée d’en immortaliser les souvenirs. »

Longtemps je ne me suis pas sentie autorisée à faire des selfies “juste pour moi”, si ce n’était pas pour les envoyer à quelqu’un (un homme) qui me les avait demandés. De la même manière, je n’ai pas osé dormir nue pendant longtemps – alors que j’étais seule et que je trouvais ça confortable – parce que je ne pensais pas y être autorisée, à cause de mon corps en dehors des normes et parce qu’aucun homme ne me regardait ni ne me demandait de le faire.

Dans ce rapport compliqué au selfie, il y a peut-être aussi la peur de paraître superficielle (quand j’en fais) et contente de moi (quand je les partage), puisqu’on attend des femmes d’être surprises et reconnaissantes quand on leur fait un compliment – alors que la seule réponse devrait être « I KNOW, RIGHT ? ». Et comme le dit la parlementaire américaine Alexandra Ocasio-Cortez, dont les propos sont rapportés dans le déjà cité Selfie :

« S’aimer dans une société qui vous dit toujours que vous n’avez pas le bon poids, pas la bonne couleur, devient un acte radical. »

Depuis que j’écris sur Internet (sur mon compte Instagram perso, pour mon projet Anatomie d’une dépression ou même dans la newsletter que j’écrivais pour le studio de podcasts Louie Media), je n’ai jamais eu peur de me montrer pas à mon avantage, de raconter des choses pas très glamour, honteuses, tabous (j’étais là avant la hype d’Anatomie (d’une chute) et de la dépression de Panayotis Pascot, OKAY ?). Du coup je m’interroge : pourquoi parler de la moins bonne version de moi-même, mais ne pas la montrer ?

Je me suis donc dit que pour la première édition de cette newsletter, je devais être cohérente et ne pas être “sans filtre” uniquement quand ça m’arrangeait.

Dans cette newsletter, je vais tenter d’écrire chaque mois sur les choses dont personne ne parle, celles qui nous font nous sentir seul·e au monde dans notre coin, et qui nous donnent l’impression d’être la moins bonne version de nous-même (alors que tout le monde nous encourage à devenir la MEILLEURE, of course).

Évidemment, c’est un travail d’écriture et il y aura des choix, de l’édition et des filtres. Parce qu’écrire c’est forcément filtrer, photographier c’est cadrer, choisir c’est renoncer, expliquer c’est excuser (OHLÀ, que fait Manuel Valls dans cette newsletter ?). Mais je vais essayer d’être sincère et honnête sur les aspects les moins reluisants de ma vie, pour tenter de les faire résonner avec les vôtres et qu’ensemble on se sente toustes moins seul·e·s.

Dans le très beau Pleurer au supermarché de Michelle Zauner, la mère de l’autrice l’enjoint à toujours garder dix pour cent d’elle-même pour elle, à ne pas tout confier à quelqu’un·e, malgré tous les sentiments que l’on pense éprouver ou recevoir de cette personne, pour toujours avoir de quoi retomber sur ses pieds. Alors promis, j’essaierai de partager quatre vingt dix pour cent ici.

À l’heure de finir ce texte et d’envoyer ce premier épisode, je suis morte de trouille. J’ai peur que le résultat ne colle pas avec mes ambitions démesurées, que ce soit trop long, trop fade, trop superficiel, trop dispersé, trop tout. J’ai peur de passer la soirée à guetter et d’être déçue par sa réception. J’ai peur de ne pas tenir le rythme sur le long terme, de porter trop d’attention aux vanity metrics, de mal vivre les désabonnements, de lier le nombre de lecteurices / de leurs réactions à ma valeur. J’ai peur, mais j’y vais.

Dans la conclusion de son livre déjà cité, Jennifer Padjemi écrit :

« Je pense à ce titre de livre, Selfie, qui répond à presque toutes les questions que je soulève au long de ces pages. Se regarder. Oublier le regard des autres. Créer des images qui nous ressemblent, les insérer dans un paysage imaginatif, sans attendre qu’on nous donne les clés d’une vision qui nous appartient. »

Bon alors « oublier le regard des autres », on ne va pas se mentir, c’est clair que je n’y arriverai pas. Mais essayer de m’en détacher un tout petit peu et/ou faire en sorte qu’il ne m’empêche pas (ou plus) de vivre ma vie, d’écrire la moins bonne version de moi-même et de montrer ma tête telle qu’elle est, ça me semble possible.

Avec vous ?

Si j’ai passé une bonne partie de l’été et du mois de septembre à imaginer cette newsletter, son contenu et son design, je l’ai bien sûr écrite au dernier moment, dans la nuit de samedi à dimanche, et retouchée jusqu’aux dernières minutes avant l’heure d’envoi annoncée (et c’est exactement pour cette raison que je me suis obligée à fixer une deadline). Dans cette rubrique, je vous raconte les coulisses de la newsletter, les œuvres qui m’ont aidée à l’écrire et les étapes par lesquelles je suis passée. Promis, vous saurez TOUT.

1– La première fois que j’ai entendu parler de Pleurer au supermarché, son titre n’avait pas encore été traduit en français. J’avais repéré sa couverture sur Goodreads et instantanément flashé sur le titre – Crying in H Mart, donc – et la mise en page/illustration. J’ai googlé son autrice – Michelle Zauner, également chanteuse et guitariste du groupe Japanese Breakfast – et cherché ce qu’était qu’un “H Mart” – une chaîne de magasins de nourriture coréenne aux États-Unis. J’étais intriguée mais ça faisait beaucoup d’aliments asiatiques en perspective (et mes ami·e·s savent à quel point je suis peu aventureuse en matière de nourriture) et surtout, c’était écrit en anglais. Je PEUX lire des livres en anglais (j’en ai d’ailleurs pas mal sur mes étagères) mais ça me demande beaucoup plus de temps et je sens bien que je passe à côté des subtilités de l’écriture (je n’en ai donc lu quasiment aucun). J’ai enregistré Crying in H Mart dans ma liste “Want to read” et il y serait resté longtemps si je n’avais pas appris, au détour d’un post Instagram de Pauline, qu’il avait été traduit en français (avec une couv beaucoup moins chouette mais bon), HALLELUJAH ! C’est ainsi que j’ai fait ma plus belle lecture du début de l’été. Dans Pleurer au supermarché, Michelle Zauner raconte sa relation à sa mère – coréenne émigrée aux États-Unis –, son adolescence rebelle et leurs conflits, mais aussi le cancer qui l’a rattrapée et leurs tentatives de rapprochement – notamment par la nourriture – tout au long du chemin qui mène inexorablement vers la mort. C’est beau, c’est triste, c’est drôle, ça parle de deuil et de trouver sa place, et ça met l’eau à la bouche (oui, même à moi). Que dire, à part lisez-le ?

2– Pendant tout l’été, cette newsletter a porté le nom de « Sans filtre » dans ma tête. J’ai même fait un logo et harcelé la propriétaire de l’url sansfiltre.substack.com (pas utilisée mais déjà enregistrée) pour qu’elle me la cède, ce qu’elle a adorablement accepté (encore merci Lydie !). Et puis finalement, à 10 jours du lancement, j’ai douté : je trouvais le nom un peu trop lisse (pour preuve, plein de films / livres / podcasts le portent déjà) et je n’aimais plus le logo. Je me suis dit que si je n’étais DÉJÀ pas satisfaite alors que la newsletter n’était même pas lancée, il valait mieux changer. Je me suis replongée en catastrophe dans les notes de brainstorming prises au début de l’été et j’ai “déterré” « La moins bonne version de moi-même », que j’avais initialement écartée de peur que ce soit trop long et pas assez universel (trop moi-moi-moi). Un rapide sondage auprès de mes amies / conseillères éditoriales / coachs de vie créative m’a convaincu de suivre mon instinct. L’url était libre (personne à harceler, dommage), l’identité visuelle s’est créée presque seule et ce nouveau nom est devenu une telle évidence que je n’arrive pas à croire que j’aie envisagé autre chose un jour (et là, la foule en délire va m’écrire pour me dire qu’elle préfère « Sans filtre », noooon).

3– Quand j’essaye de me souvenir des premières newsletters auxquelles je me suis abonnée (et que je garde toujours dans ma boîte mail des années après, rep à ça la planète qui meurt et Gmail qui a ENFIN réussi à me faire payer de l’espace de stockage supplémentaire plutôt que je fasse du ménage), il y a d’abord Lenny Letter de Lena Dunham et Jenni Konner, en 2015. Puis, en 2017, j’ai commencé à lire Quoi de meuf de Clémentine Gallot et Mélanie Wanga, puis What’s Good de Mélodie Thomas et Jennifer Padjemi (apparemment, il fallait être 2 meufs trop cools pour faire des newsletters chouettes à cette époque). Toutes ces newsletters se sont depuis arrêtées, mais j’ai continué à suivre leurs autrices sur les réseaux sociaux (sauf Jenni Konner, j’avoue) (et Mélanie Wanga qui n’est plus trop active en ligne), notamment Jennifer Padjemi dont j’ai écouté le podcast Miroir, miroir et dont je suis les analyses toujours pointues via son compte Insta et ses articles. Elle est également autrice de deux livres dont Selfie, abondamment cité dans mon texte. C’est un essai incarné passionnant sur les liens entre le capitalisme et le mouvement body-positive avec une approche résolument intersectionnelle. Dans ce Beauté fatale des années 2020 (désormais disponible à petit prix en version poche), elle décrypte toutes les nouvelles injonctions toxiques qui pèsent sur le corps des femmes (j’y ai découvert le concept de strawberry legs qui m’a permis de mettre un nom sur un complexe que je pensais être seule à avoir) et donne des pistes pour s’en libérer.

Idéalement, j’aimerais profiter de cette rubrique pour donner la parole chaque mois à l’un·e d’entre vous, anonyme ou non, pour qu’iel raconte un secret (ou quelque chose dont iel parle rarement), en lien avec la thématique de la newsletter. Comme c’est l’inauguration de cet espace, je me dévoue, avec un secret qui n’a rien à voir avec le thème, mais là-dessus j’ai déjà tout raconté plus haut. Et pour le mois prochain, guettez mes stories sur insta, je lancerai un appel à participations mi-octobre.

J’ai fait pipi au lit jusqu’à mes 9 ans. Je ne sais pas exactement pourquoi mais c’est quelque chose dont j’ai encore un peu honte aujourd’hui, comme si on ne se détachait jamais vraiment de l’humiliation de se réveiller dans des draps et un pyjama mouillé. Pourtant, j’ai eu la chance d’avoir des parents et des grands-parents très compréhensifs qui ne m’ont jamais grondée pour mon énurésie (oui, c’est le terme médical), alors que quand je vois aujourd’hui à quel point c’est chiant de se faire réveiller en pleine nuit et de faire des lessives de draps, je pense que je me serais abandonnée sur une aire d’autoroute. Je ne mouillais pas mon lit toutes les nuits, mais peu importait ma volonté et les tactiques physiques mises en place (ne presque plus boire après 18h, aller faire pipi régulièrement la journée et bien sûr avant de me coucher, me faire réveiller par mes parents en pleine nuit pour aller aux toilettes), le matin arrivait souvent dans le froid et la honte. Le pire, c’était quand je m’aventurais à aller dormir chez des copines. Comme ça ne m’arrivait pas à chaque nuit, j’espérais à chaque fois que ça n’allait pas être le cas, allant parfois jusqu’à m’empêcher de dormir pour que surtout SURTOUT personne ne découvre mon secret. Une nuit, alors que je dormais sur le canapé du salon de ma copine Mélissa, j’ai fait pipi au lit. Au matin, morte de honte, je me suis précipitée dans la salle de bain pour me laver. Une fois habillée, la mère de Mélissa est venue me voir et m’a rassurée en me disant qu’il n’y avait aucun problème et qu’elle aussi ça lui arrivait quand elle était enfant. Plus tard, après le petit-déjeuner, Mélissa a demandé à sa mère pourquoi le canapé était mouillé. Tétanisée d’être démasquée, je l’ai entendue lui répondre que c’est parce qu’elle avait renversé son thé dessus. J’étais tellement estomaquée qu’elle ait préféré mentir à sa propre fille plutôt que de me dénoncer que je n’ai pas pensé à la remercier. Alors avec environ 26 ans de retard et même si elle ne me lit pas, merci Sabine. Vraiment.

Au Panthéon de mes artistes préférées, il y a Albertine Meunier et son projet My Google Search History dans lequel elle compile TOUTES ses recherches Google depuis 2006, qu’elle donne à voir au public à travers des expositions et des éditions (et on peut même les consulter en temps presque réel ici). Pionnière de l’art numérique, elle a compris avant tout le monde (et avant que Google ne veuille en tirer des profits) le potentiel sociologique et poétique de nos recherches sur internet, et j’adore le portrait en creux des utilisateurs qu’elles dessinent (même si je soupçonne Albertine d’utiliser parfois la navigation privée pour certaines recherches). Quand j’étais au Canada, j’avais pris l’habitude de partager une sélection de mes recherches Google sur mon Tumblr comme prétexte pour raconter certaines anecdotes. En hommage à Albertine et à mon moi de 2014, je poursuis cette démarche ici.

L’été dernier, je suis partie en vacances avec ma sœur jumelle à Sète, ville chère à Georges Brassens et à Agnès Varda. Alors que nous nous remettions difficilement de notre première après-midi à la plage (où nous avons été accueillies par une tempête de sable), elle a regardé son téléphone et m’a dit “Oh, Emma me demande si on va aller voir la tombe de Paul Éluard ?”. Comme je suis la jumelle “artiste” (elle est la scientifique) et que j’étais à l’origine du choix de la destination, je n’ai pas voulu avouer que je ne savais pas que Paul Éluard était enterré à Sète. J’ai répondu l’air très sûre de moi : “évidemment, on va aller au cimetière marin”. Un peu plus tard, j’ai cherché discrètement “où est enterré Paul Éluard” sur Google, pour apprendre qu’il était en fait enterré au cimetière du Père Lachaise, à Paris. 🙈 Par contre, un autre Paul, lui aussi poète, est bien enterré au cimetière marin de Sète. Il s’agit de Paul Valéry, et à son sujet je ne mentirai pas : je n’y connais rien.

Quand il s’agit de créer et/ou d’écrire, j’adore me donner des contraintes qui m’aident à me concentrer et à ne pas partir dans tous les sens. Et en même temps, j’ai toujours un peu envie de sortir du cadre. Alors même si chaque newsletter aura une thématique que j’essaierai de traiter dans presque toutes les rubriques, je m’autorise cet espace “hors cadre” pour vous parler d’un truc qui n’a rien à voir avec la choucroute.

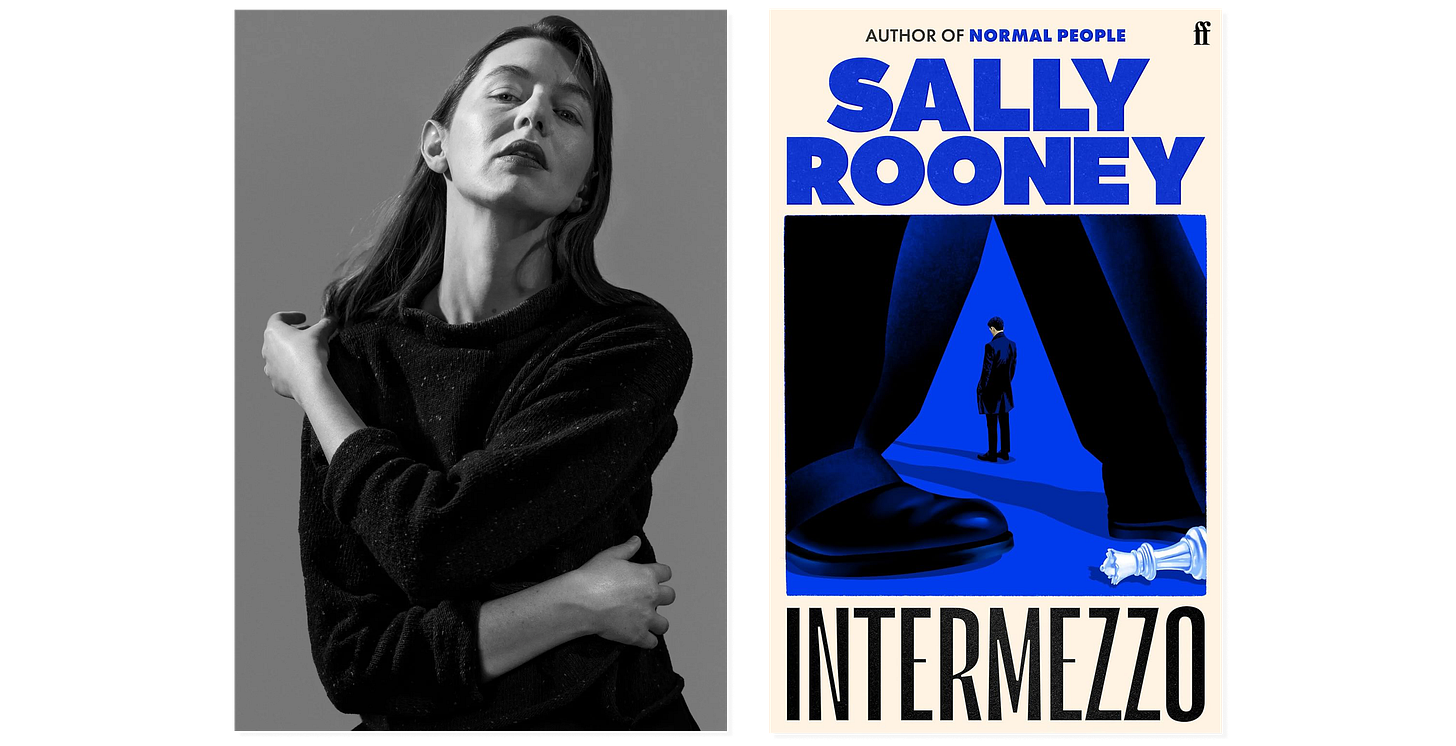

Ça y est, Sally Rooney m’agace. J’ai pourtant lu religieusement ses trois premiers livres (oui, j’ai même exceptionnellement lu Normal People en anglais car il mettait trop de temps à sortir en France) et j’étais sur les starting blocks pour acheter (et lire) le nouveau, Intermezzo, sorti mardi dernier en France et partout dans le monde. Est-ce que la “Jane Austen des millenials” allait encore me faire vibrer ? Et bien je suis au regret de vous dire que non. Malgré la hype et les milliers (millions ?) de livres vendus dès l’ouverture des librairies britanniques aux aurores, et malgré les goodies et opérations événementielles avec des artistes de talent organisées, c’est avec Intermezzo que nos routes se séparent, Sally (je suis sûre que ça lui fait une belle jambe). Je ne veux pas spoiler aux personnes qui ne se seraient pas jetées dessus dès sa sortie comme moi, mais j’ai lu les 454 pages en ayant envie de secouer et de donner des baffes à tous les personnages. Je n’en peux plus que ses héros et héroïnes soient toujours des gens beaux et minces qui ont juste UN PROBLÈME DE COMMUNICATION. Je n’en peux plus qu’elle parle toujours d’amour et de couple comme seule fin souhaitable. Je n’en peux plus que les situations soient présentées comme dramatiques et inextricables (et le fait qu’elles finissent par se résoudre comme une réussite inespérée) alors qu’elles sont plutôt simples, si seulement les gens se parlaient et arrêtaient D’ÊTRE AUSSI RELOUS. Aussi, et c’est criant avec ce livre, je ne sais pas s’il y a une conception de la sexualité complètement différente en Irlande (peut-être influencée par le catholicisme très présent historiquement ?) mais j’ai levé les yeux au ciel TELLEMENT DE FOIS devant tous les clichés réunis à ce sujet : certes les scènes de sexe sont racontées de manière plutôt excitante même si toujours très fleur bleue, mais la “vraie sexualité” n’est jamais envisagée autrement qu’avec une pénétration vaginale, tout le monde jouit toujours en même temps (même lors d’un premier rapport avec un mec très inexpérimenté) et les configurations “alternatives” (différence d’âge, non pénétration, polyamour, rough sex) sont vues comme des trucs de déglingos ou À LA RIGUEUR de la nouvelle génération (quand les protagonistes ont pourtant seulement la trentaine). Vous allez me dire que ce n’est peut-être pas le point de vue de Sally Rooney mais uniquement de ses personnages, mais je trouve qu’en tant qu’autrice aussi lue, elle a une responsabilité dans les messages qu’elle fait passer à travers ses livres. Et CLAIREMENT, je ne me suis pas sentie représentée dans ce livre, not the #voiceofmygeneration, déso. Bon, après c’est quand même une lecture distrayante et on a quand même envie de savoir la suite, même si je trouve que le style littéraire est devenu plus poseur et moins créatif. (Bon et aussi Sally Rooney est très vocale sur le génocide palestinien en cours, donc je ne la cancel pas complètement). Par contre, si vous ne voulez quand même pas rater le boom de la littérature irlandaise, je vous conseille grandement de plutôt lire Naoise Dolan, vous m’en direz des nouvelles.

Voilà ! J’espère que cette première édition de « La moins bonne version de moi-même » vous a plu (moi je lui trouve plein de défauts mais il est trop tard pour corriger) (et puis c’est “la moins bonne version”, non ?). N’hésitez pas à répondre à cet email, à commenter sur Substack ou à venir me dire sur Insta ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi en parler autour de vous et la transférer aux personnes que vous aimez en les encourageant à s’abonner, ça flattera mon égo et ça me donnera du courage quand j’angoisserai et voudrai abandonner au moment d’écrire la prochaine. Merci 💛

J'étais impatiente de retrouver tes mots après la newsletter de Louie, après Anatomie d'une dépression (tu étais là avant la hype, on le sait, on t'a lue)... et ce que je viens de lire est au délà de mes attentes. J'ai appris des choses, j'ai souris, j'ai pensé à toi mais aussi à moi. Un immense merci de partager tes mots avec nous. Un immense bravo de savoir écrire si bien, si juste, si intime et pourtant si universel (oui c'est bateau, mais c'est vrai). Et quelle joie de savoir que je te retrouverai chaque mois dans mes emails !

J'adore TOUT !